エンジニア起業家に聞く!

起業×エンジニアリングのすすめ

こんにちは、ジーズアカデミー東京の藤井です!

独立、転職など様々なキャリアアップの方法があるエンジニア。

そんな中で、エンジニアとしてのキャリアだけではなく、起業という方法で更なる高みを目指す人たちがいます。

起業家が経営のみではなく、技術にも触れることでいったいどんなメリットがあるのか?エンジニアリングはスタートアップにどう強いのか?

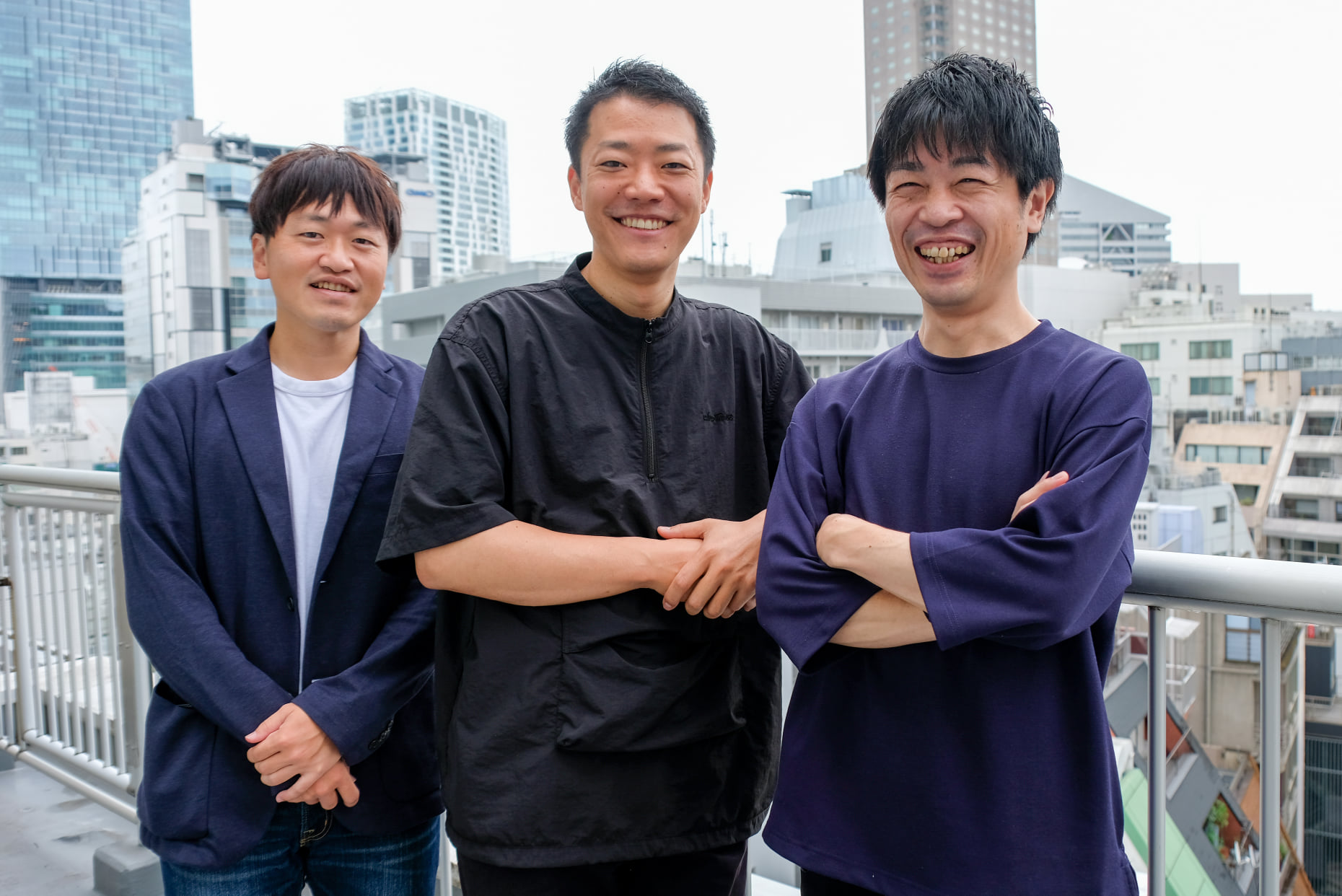

ジーズアカデミーでプログラミングを学び、そこで考案した採用動画プラットフォーム『moovy』をローンチ、2020年より株式会社moovyとして運営していらっしゃる三嶋さんにお話を伺いました。

三嶋 弘哉さん

Haruka Hosaka

1984年、京都出身。ジーズアカデミーLAB8期卒業生。

新卒で株式会社キャリアデザインセンターへ入社し、転職エージェントのコンサルタントとして、大小300社の中途採用支援及び約8,000名のキャリアカウンセリングを経験。

その後、経営企画マネージャーや転職エージェント事業の営業統括部長(70名/ 年商20億) 、新規事業責任者を歴任。人材採用におけるミスマッチと機会損失のない社会を実現すべく、2020年4月より株式会社moovyを創業。

現在、採用動画プラットフォーム『moovy』https://moovy.jp/ を運営している。

ITエンジニア、プログラマーが起業をすることの強み

そして、自社で開発したサービスを開発・提供する自社サービスの形態で運営をしていらっしゃいますね。

はい、仰る通りです。

そして、自社で開発したサービスを開発・提供する自社サービスの形態で運営をしていらっしゃいますね。

はい、仰る通りです。

起業するってなると、今の時代だいたいインターネットが関わってきます。

しかも広告を大きく打ったとしてもマネーゲームになってしまい、集客が難しい。

デザインや機能のアップデート頻度、お客さんの声を反映ができていないと勝ち残っていけないと思います。

プロダクトの質がいいかどうかが非常に重要になるんです。

ですので、技術が経営の真ん中になってくると確信しています。

そうですね。

なのでその循環のために、経営者がその部分に知見がある・触ることができるということはアドバンテージになります。

前職で企画をやっていたとき、基幹システムのリプレイスに億単位のお金が動いていたんです。

でもそれが、エンジニアが1人中途で入ってからどんどん削減できるポイントを指摘してくれるようになって、結果的にベンダーからの見積額が半分になったということがありました。

売り上げを上げていく装置づくりだけではなくて、コストを軽減することもできると分かりました。

システムってめちゃくちゃ高いんですよ!スタートアップという状況でも納得のいくものを作るために、この視点は大切だと思います。

また、特に新しい会社だとエンジニアとの関わり方にもメリットがあります。

僕はサーバーサイドエンジニアが書いているプログラムは、自分では書けないんです。ただ、すごい効率的な処理の書き方をしているということがわかる。

それが全く何も分からなかったり、「いつまでにこれやっといてと」いうような投げ方だと相手も面白くない。

ある程度分かることで、一緒にやっている人と伴走できているような感覚があります。

起業家は、事業を立ち上げる際にプロダクト開発に関わるべきか

三嶋さんご自身の意見としては、事業を立ち上げる本人がプロダクト(Webサービスなど)の開発にも関わるべきだと思いますか?

マストですね。ゴリゴリコードが書けなくてもいいんですが、技術の重要性なり、肌で触った感じや難易度と工数の感覚をわかっておくべきだと思います。

そうすることでエンジニアをリスペクトできますし、そのためには自分の手を動かした経験が大切です。

営業だけやっていると、機能をリリースする日や、KPI・顧客数に目が向いてとにかく早く完成させてくれ!とつい思ってしまうんです。

一方エンジニアの世界でいうと、やっぱりいいものを作りたいしバグが出ないようにしたい。

はい。そうやってリリースしたときに、やれやれようやく出たぞ!という気持ちではなく、プロダクトをデプロイしたときの喜びも抱くことができます。

プロダクト・サービスを作る、起業をするときに大切にすべきこと

では最後に、三嶋さんが0からプロダクト・サービスを創るときに大切にしたことを教えてください。

僕は元々moovyの構想はあったんですが、その後の仮説検証で”うまくいきそうなのか”の感覚を持てていることが大切だと思います。

Why me(”なぜやるのか”という、ジーズアカデミーが大切にしている言葉)は大事なんですが、Why meと挑戦するマーケットに合うかどうかも大切です。

事業をやる理由は色々あると思うんですが、極論その理由が浅くても、対象となるマーケットの人が熱狂的なファンになればOKです。

また、スタートアップには、技術に強い人は絶対に入れたほうがいいと思います。

顧客の声を聞いて、プロダクトを磨けるので。僕だけじゃここまでできません。3人だったからできたと思っています。

はい。技術に関して探求心があり、より速く、より正確なものを作れないかを考え続けらることができる、弊社でいうと松尾さんのような技術屋の素質がある人がチームにいることで、初めのフェーズの進み方が大きく変わると思っています。

エンジニアリングができる、コードに触れることができるということは、初速が大切なスタートアップにとても重要だと話す三嶋さん。

三嶋さんのようにエンジニアリングを学ぶ過程で仲間を見つけるケースもあれば、起業した後にメンバーを探す場合もあるかと思います。その際にも、エンジニアの気持ちが分かること、技術の概要が自身で掴めていることは大きなアドバンテージになりそうです。

技術屋を目指すのではない方も、事業をつくるためにプログラミング・エンジニアリングを学ぶことを検討してはいかがでしょうか。