IVS Launch Pad 入賞!G’s ACADEMY1期中島さんインタビュー

週末DEVコース第1期卒業生である中島さんが『IVS Launch Pad (Infinity Ventures Summit Launch Pad: 以下IVS)』の本選で5位入賞!

IVS Launch Padは、国内最大級のスタートアップの登竜門と呼ばれ、多くのベンチャーの目標となっている新サービスの発表の場です。(詳しくはこちら)

そんな中島さんがG’s ACADEMYを卒業してから、IVS入賞に至るまでをインタビューさせていただきました。

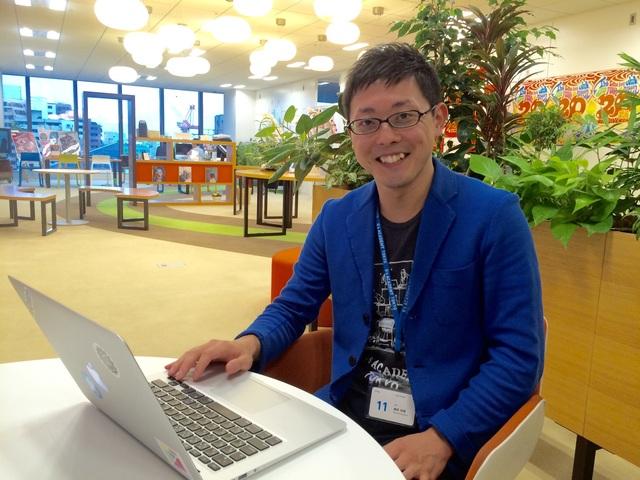

中島貴春さん

1988年生まれ、群馬県出身。2013年に大手建設業に入社。大規模建築の設計および工事現場での現場監督に従事した後、工事現場で使用するシステムの企画や開発、調達を担当する。2015年にジーズアカデミー第1期生として入学し、プロダクト発表会『GLOBAL GEEK AUDITION』では、建設現場の工事写真を撮影・管理するサービス「Photurction」を発表、1位を獲得。その後CONCORE’S株式会社を起業し、現在は同社の代表取締役 CEO。同サービスはIVS(Infinity Ventures Summit)で5位に入賞。

-まずは、IVS入賞おめでとうございます!

ありがとうございます。

-2015年10月末のG’s ACADEMYの卒業デモデー「Global Geek Audition Vol.1」から1年ちょっと経ったわけですが、現在はどのような状況でしょうか。

Global Geek Audition Vol.1(以下:GGA)で優勝して起業し、GGAでご縁のできたプライマルキャピタルさんから資金調達し、あとはひたすら開発に集中していました。

2016年の10月上旬からは実際の全国の建設現場約70拠点で使ってもらってクローズドのベータテストを始めました。

今は意見を貰いながらブラッシュアップしているフェーズです。使っていただいている拠点の方にファンになって頂くためにいいものを創るという所だけに集中していますね。

社員は、2人で会社を立ち上げて、9月からもう1名ジョインしています。秋にはG’s ACADEMYからも2名がエンジニアインターンで来てくれました。

あとは簡単な資料作成を担当する建築学科の学生が1名を合わせ、合計6人のチームになりました。

-IVSでのプレゼン(上の動画)を拝見しましたが、理念と課題の解決策のところはGGAの時から基本的には変わっていないんですね。

シンプルに「建設の世界を限りなくスマートにする」というコンセプトは、ジーズに入学する前からありました。

じゃあどこから始めようか、となった時にまずは建築写真から、という流れだったので、ほとんど変わっていないですね。

ただ、GGAの時と比べると、画面設計やUI、デザイン自体は全く違います。UIの基本的な部分をしっかり学んだ上で作り直しました。

建設業と一言で言っても、規模とか建てるものによっても作業内容は全然違うので、どこまで面で広げられるかという所を確かめるのはこれからです。

-IVSに出た目的は何でしたか?

コンテストに出た目的は、単純に資金調達と採用ですね。

採用の方では、特にうちの場合はやっていることが地味で、IT業界で認知されないと誰も来てくれないので、露出を増やすという意図です。

-評価されたポイントはどこだと思いますか?

市場規模含めて、インターネットが入っていない産業へのアプローチという所が評価頂けたのかなと思います。「ここを評価しました」というのは分からないので、完全に推測ですが(笑)

-他の起業家を見て、こういう所を学んでいきたい、といった所はありましたか?

CS(カスタマーサポート)ですね。

toB(法人向けサービス)だと特に、「本当にちゃんと使ってます」っていうのが、大事になるので。

カスタマーサポートは、今はゼロなのでまずは体制を整えるという基本的な所から始めて、

独自性を出すのか出さないのか、出すならどう出すのかはまた考えていきたいと思っています。

もう一つは開発体制です。

他社で成功してるスタートアップとかは、一週間に一個新機能を追加していて勝手に参考しているんですけど、「ちゃんとやるべきことをやっている」という印象です。

例えば、HPや開発者ブログの伝え方一つ取っても「こういう機能をつけました」ではなく「こういうことができるようになりました」という伝え方で。そういうのは見ると分かるので、参考にしていますね。

-ユーザーの集め方はどのようにされていますか?

主に僕の個人的なつながりですね。前職が建設業だったので、知り合いや、その知り合いから紹介を頂いています。デモを見せて、「便利だね」という感じで使って頂くという流れが多いですね。

-今は何に時間を割いていますか?

主な時間の使い方としては、プロダクトを開発するか、ユーザーヒアリングをするかのどちらかです。

資金調達も瞬間風速なので、このタイミングは経営面であまりやることはなくて、6~7割はプロダクト開発ですね。

ばりばりコードを書いて、お互いにコードを読んで、どこで何が書いてあるかチェックして、動けばデプロイ、という感じです。

-ちょっと話が逸れますが、「起業するならプログラミングを学んでコードを書けるようになった方がいい」という意見についてはどう思いますか?

どっちが正解とかは思っていなくて、事業をやるために必要なのであればやったほうがいいし、やらなくても大丈夫なのあれば、やらなくてもいいと思っています。人それぞれだと思うので。自分の場合は、自分で創りたかったし、周りにコードを書ける人がいなかったので自分でやりました。

事業を進める上で、技術を知っているから採用面接がスムーズにできる等はもちろんあるんですけど、技術を知っているいないに関わりなく、プロダクトには深く関わると思うので、どちらでもいいと思います。

チャットワークの山本さんとかも、技術には深くコミットしていなくて、「自分でも使えるサービスであれば皆使えるだろう」という考えですしね。技術が分からなくて成功している人も腐るほどいます。

ただ、チームにプロダクトを創れる人がいなければ方法は2つしかなくて、①外注するか②自分達で作るかのどちらかです。自分は前職で外注する側にいたので分かるんですが、外注は結構コストが高いです。1日5万円とか。

そうなってくると「お金=プロダクトの機能」になってしまいます。

-G’sには新たな事業を始めようという方がたくさんいるわけですが、中島さんなりの秘訣というか、心構えを教えて下さい。

他の起業家を見ていても、重要なのは地道なことを積みかさねているということだと思っています。

急カーブがどこに来るかだけで、大きいことをやるためには、もっと当たり前のことをきちんとやらないといけないですね。

それはプロダクト開発と同じです。プログラミングの入門書の巻末とかに、「todoアプリを作ってみよう」とか、簡単なやつがあるじゃないですか。

けど、「こんなのやってもしょうがない」って、皆やらないですよね。

じゃあ、見なくてもそれ作れるの?という話で、やってみると結構大変だと思うので、それすら作れない人に、より大きなプロダクトは作れないと思います。

あとは、真似することですね。良いサービスに独自性みたいのは必要なくて、良い意味でパクることは大事かなと。

アプリ作るなら、上位300個くらい研究して出て来るUIを研究してみるとか。すると絶対にどこかしら共通はしていると思うので、それを参考にする事が大事なんじゃないかと思います。

CONCORE’S株式会社

「ITの力で建設の世界を圧倒的にスマートにする」を理念に、工事写真に関する業務の効率化と建築の品質向上を目的とした写真共有プラットフォームPhotoruction(フォトラクション)を開発・運営している。

現在エンジニア、デザイナーを募集しています。興味のある方はこちらを御覧ください。