社員2万人の大企業から5人のスタートアップへ。G’s ACADEMYの自由な空気が変えてくれたこと

こんにちは!ジーズアカデミー広報の中村英里です。

今回は、フルタイム総合PROコース(現在は「LABコース」に名称変更)一期生の浅井さんのインタビューをご紹介させていただきます。

浅井さんは、ジーズに入学する前は京セラ株式会社に勤めていましたが、今はジーズの卒業生である中島さんが起ちあげた会社「CONCORE’S(コンコアーズ)株式会社」でエンジニアとして働いています。

今のお仕事内容や会社について、大企業からスタートアップへ移った時に感じたギャップや、ジーズに通う中で感じたことなど、色々なお話を伺いました!

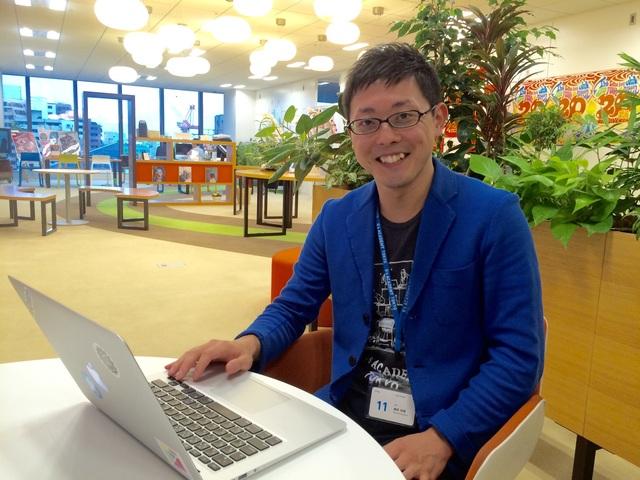

大阪の大学を卒業後に京セラ株式会社へ入社し、就職のため上京。電子部品の機能評価や品質管理を担当。3年間働いたのち、同社を退職。2016年4月にジーズアカデミーのフルタイム総合PROコース(現在は「LABコース」に名称変更)に一期生として入学し、同年12月に卒業。在学中に、ジーズ卒業生の中島氏が起ち上げた「CONCORE’S株式会社」へインターンとして入社、2017年5月より正社員として勤務。

建設現場向けの業務改善プラットフォーム「Photoruction(フォトラクション)」を提供しているスタートアップ。ジーズアカデミー週末DEVコース一期生の中島氏が2016年3月に創業し代表を務めている。2016年12月にはIVS(Infinity Ventures Summit)ローンチパッドにて入賞し、同年同月にプライマルキャピタルから1500万円を調達。2017年7月には二度目の資金調達を行ない、その額は総額1億円。建設 × ITに取り組むスタートアップとして注目を集めている。

ー本日はどうぞよろしくお願いいたします!まずは、現在のCONCORE’Sでの浅井さんのお仕事をお伺いできますでしょうか。

建設現場のための写真共有プラットフォーム「Photoruction」のAndroid版アプリの開発をしています。

現在リリースしているのはiOS版のアプリのみなのですが、iOS版にある機能を片っ端から実装していっているフェーズです。

ー初めは在学中にインターンとして働き始めたんですよね。そこから正社員になった経緯を教えていただけますか。

インターンとして働き出した頃からCONCORE’Sへ正式な社員としてジョインしたい気持ちはあったのでそれは中島さんに伝えていて、4月末までにAndroidのこの機能を実装する、という課題が出されていたんです。

そちらを無事クリアして今年の5/1から正式に正社員として働くことになりました。

ーおめでとうございます!正社員としての採用が決まったときはどんなお気持ちでしたか。

エンジニア経験が浅いのに採用してもらえたことに感謝すると同時に、大きなチャンスをもらったと思っているので、頑張らないとと思っています。

CONCORE’Sがやろうとしていることには価値があると確信しているので、働く人の負担を減らすことに貢献していきたいです。

コードを書くことで社会貢献ができたらいいと思っています。

ー浅井さんはもともと京セラに勤められていたとのことですが、はじめからスタートアップへの転職を視野に入れていたんでしょうか。

いえ、そうではなかったんですが、ジーズの環境が、自然と考え方を変えてくれました。

ジーズは一般的なプログラミングスクールとは違って、起業を目指す人、ビジネス志向の人がすごく多い学校なので、普段からみんな楽しそうにビジネスの話をしています。

そういったメンバーと一緒に過ごすうちに、せっかくプログラミングをやるなら、自分が好きなサービスを創る仕事に携わりたいと思うようになりました。

規模が大きい会社だと、自分がそこに入った時にどんな仕事をするのかが入ってからでないとわからないことが多いですが、少人数のスタートアップであれば、仕事内容が決まった状態でジョインできるので、やりがいがある。そこは魅力的だと思います。

ー大手企業から社員5人の少人数スタートアップへジョインされたわけですが、大手で働いていた時と比較して、どんな違いを感じますか。

まず、誰が何をやっているかわかりやすい、情報共有しやすいので、MTGも必要最小限だし、本当にやるべきことに時間を使えるのが良いと思います。

それと、スーツではなくてラフな格好で出社できるのも個人的には良いと思っていて。

時間や服装など、「無駄」がそぎ落とされて、やるべきことに自分のリソースを集中して使うことができていると感じます。

ー逆に、戸惑ったところ、やりにくいと感じたところなど、マイナスに感じるギャップはありませんでしたか。

マイナス面に感じるところはないのですが、強いていうなら、決められたことをやるという仕事の仕方ではなくて、自分たちで目標設定をしてタスクに取り組んでいく必要があるので、そこは気を抜いてしまわないように気をつける必要があるかと思います。

ただ、自分としては基本的には良いギャップの方が断然多くて、やりにくさや戸惑いを感じたことはないです。

ーそもそもジーズアカデミーに入学する前は、プログラミングに触れる機会はあったんでしょうか。

いえ、入学前は全くの未経験でした。

学生時代からプログラミングに対する興味はあったんですが、自分で勉強をするところまでは至りませんでした。

社会人になってからもパソコンを使う作業は、報告書をまとめるとか、そのくらいでしたね。

ージーズに入ろうと思ったきっかけはなんでしょうか。

ここ数年でITに関連する技術が各方面で急速に発展している雰囲気は感じていて、プログラミングをやっていればそれらに幅広く触れるチャンスがあるのではないかと思い、挑戦したい気持ちが強くなっていました。

そんな中で、日経新聞の記事で”ジーズアカデミーという学校で全日制のカリキュラムがスタートする”という記事が目に飛び込んできたんです。

これは!と思ってネットで調べてジーズのサイトを見たところ、卒業生の卒業制作発表デモデイ「GLOBAL GEEK AUDITION」の上位入賞者の動画がUPされていました。

どの卒制プロダクトも個性豊かで完成度が高かったので、ここならしっかり学べそうだと感じました。

自分は普段の仕事をやりながら片手間でやれるほど器用な方ではないし、どうせやるなら没頭するしかない!と思ったので、会社を辞めて全日制のコースに入学することを決めました。

ー通ってみて感じた、「ジーズのここが良い!」と思うところはどこでしょうか。

「自由な雰囲気」が一番気に入っているところです。

全員が初心者からのスタートで、初めのうちは授業の内容に沿って課題の提出をしていたのですが、だんだん慣れてくると、みんな課題の内容お構いなしに好きなものを創ってくるようになりました。

その自由な感じがすごく面白かったんです。

日本の教育は、基本的には全員同じ授業を同じ時間だけ受けて学んでいくという進め方ですが、人それぞれ能力も興味の方向も違うのに、すごく非効率なやり方なのではという思いがあって。

学校や会社などで「自由にしていいですよ」と言ってもそれは建前で、実情は異なる…というのはよくある話ですが、ジーズアカデミーには「建前」が全くない。本当に自由なんです。それがすごく爽快に感じました。

ジーズにいるのは強い目的を持って自分でお金を払ってきている人たちばかりなので、自分から学んでいこうと思う気概がある人には、ぴったりの環境だと思います。

ー確かに、ジーズには「プログラミングを教えて欲しい」という待ちの姿勢の人は少ないですよね。自分の意志で行動を起こせる人ばかりが集まる場に自然となっている気がします。

そうですね。優秀な人がたくさんいて、彼らのアウトプットが見られるのはすごく刺激になります。

授業の課題発表で、言葉だけではなくて目に見えるモノとしてプロダクトを見ることで、「こんなこともできるんだ」というのを説得力をもって感じることができますし、ものすごいアウトプットを見せつけられると、自分ももっと頑張らないとという気持ちにさせてくれる。モチベーションも上がりますし、成長の速度も早まります。

あとは、起業志向の人がほとんどで、みんな普段からビジネスの話をしていましたし、面白いアイデアを持っている人がたくさんいました。

作りたいものが先にあって、プログラミングはそれを実現させるための手段としてフル活用している、という人が多かったですね。

ーそうですね。他のプログラミングスクールだと、教養やスキルアップのために通う人もいますが、そういう方はジーズにはあまりいませんね。

ジーズは創りたいものがある人が、それを創るスキルを手に入れるために通う学校。そこがいいですよね。

自分は結果的には起業ではなく、卒業生ベンチャーへの就職という選択をしましたが、すごく良い影響を受けたと思います。

ー浅井さん、ありがとうございました!

ー終わりに

浅井さんのお話の中で一番印象的だったのは、「ジーズの建前のない『自由』が爽快だった」ということです。

私自身、前職まで大手に勤めていましたが、そこから現在のスタートアップへ転職してみて初めて、「自由が建前にすぎないこと」「浮かないように空気を読むこと」に自分はこんなにも慣れきっていたんだと気づかされました。

“自由な服装でOK”と書かれている面接にも当たり前のようにリクルートスーツで行く、会議でも空気を読み、浮かないように気をつけて発言をする…。

そんな行間を読むのが当たり前のような環境では、クリエイティブな発想を生みだすのは難しいことだと思います。

でも、自由な環境に飛び込み、その中で自分から動くことができる人であれば、いくらでもやりたいことをやり、創りたいものを創ることができるようになるのだと、浅井さんのお話を聞いて感じました。